Dentro de los tópicos sobre los caracteres de los pueblos nadie duda en asignar a los holandeses virtudes como el pragmatismo o la sensatez en grado sumo. Desde su independencia de España, a finales del siglo XVI, Holanda, apoyada en un importante poderío naval, se dedicó a la colonización de los inmensos territorios que se iban descubriendo en América y en Asia, en donde establecía factorías, colonias orientadas a la producción y al comercio, evitando en lo posible las costosas aventuras militares. Pieza clave fueron las Compañías de Indias, financiadas por la naciente burguesía holadensa, que desarrollaron con eficacia el comercio y la explotación de las riquezas coloniales. Sobre el talante de los holandeses es famosa la anécdota de la compra de la isla de Manhattan a los indios por una ridícula cantidad, en vez de intentar someterlos militarmente. A veces se ha dicho que fue la mejor inversión inmobiliaria de la historia vista la revalorización posterior, aunque lo cierto es que los holandeses no han podido beneficiarse de ella: años después la isla fue conquistada militarmente por los ingleses, quienes convirtieron Nueva Amsterdam en la actual Nueva York.

Dice mucho de la condición humana que tan sensato pueblo protagonizara el primer episodio de especulación salvaje en la historia moderna, quizá el mayor habido jamás en términos relativos, episodio que suele ser llamado con sarcasmo «la fiebre de los tulipanes».

Asociamos los tulipanes a Holanda pero lo cierto es que no se trata de una planta autóctona. Los tulipanes son de origen turco y llegaron tardíamente a Europa, más concretamente a Alemania, en 1559 adquiridos por un tal Herwart, coleccionista de flores éxoticas. Sobre su llegada a Holanda hay diversas versiones. Una de ellas sostiene que un profesor de botánica los llevó a Leyden en 1593 con la intención de obtener una sabrosa ganancia mediante su venta como una planta éxotica para los jardines. Su especulación se frustró porque se los robaron, vendiéndose después a un precio inferior, es de suponer que en algún mercado «gris», siendo benévolos con el color. Según historiadores más prosaicos, el tulipán llegó pacificamente a Amberes traído por un mercante procedente de Constantinopla. En cualquier caso se difundieron ampliamente y comenzó su producción masiva que se ha mantenido hasta nuestros días.

A principios del siglo XVII Holanda vivía una época de gran prosperidad debido a las circunstancias reseñadas al comienzo de este artículo. Había unos tulipanes «corrientes», producidos en grandes cantidades y por ello baratos. Pero algunos fueron atacados por un virus llamado «mosaico», que no los marchitaba pero alteraba los colores de los pétalos originando unas franjas de gran contraste, las «llamaradas», de fuerte impacto estético. Sus bulbos, bastante raros, se convirtieron en un artículo de lujo, incluso de colección. Era de muy buen gusto en las clases adineradas de Holanda tener una bonita colección de tulipanes raros, como hoy se coleccionan cuadros, sellos o manuscritos de Leonardo da Vinci.

La fuerte demanda comenzó a tirar de los precios para arriba. La economía holandesa había alcanzado el suficiente grado de sofisticación como para desarrollar unos mercados financieros en la moderna acepción. Se creó una especie de mercado de futuros sobre el tulipán en donde los especuladores empezaron a formalizar contratos de grandes reservas de bulbos para anticiparse a las subidas de precios. Esto por sí mismo hacía subir los precios, creandose el clásico circulo vicioso compra-ascenso precios-compra. A medida que los especuladores iban obteniendo beneficios espectaculares en las operaciones con los tulipanes, sus amigos y conocidos iban tomando conciencia de su estupidez al dedicarse al trabajo cotidiano, que solo permitía obtener una ganancia pequeña y encima a costa de un gran esfuerzo. Entonces entraban en la rueda de la especulación abandonando con frecuencia sus actividades anteriores.

La locura se había desatado y alcanzó grados increíbles, quizá consecuencia paradójica del tópico sobre el carácter holandés: nadie más insensato que un sensato arrepentido. Charles Mackay publicó a mediados del siglo XIX, un libro sobre las euforias y crisis financieras padecidas hasta entonces que se ha convertido en un gran clásico de referencia sobre el asunto. Así describe la fiebre de los tulipanes:

«La demanda de los tulipanes de una especie rara se incrementó tanto en el año 1636, que se establecieron mercados para su venta en la Bolsa de Amsterdam, así como en Rotterdam, Haarlem, Leyden, Alkmar, Hoorn y otras ciudades… Al principio, como en todas estas manías de juego, la confianza estaba en su punto culminante, y todo el mundo ganaba. Los traficantes de tulipanes especulaban con el alza y caída de las existencias, y obtenían cuantiosos beneficios comprando cuando los precios bajaban y vendiendo cuando aumentaban. Muchas personas se hicieron ricas súbitamente. Un cebo de oro pendía tentador ante los ojos de los hombres que, uno tras otro, corrían hacia los mercados de tulipanes como las moscas en torno a un bote de miel. Todos imaginaban que la pasión por los tulipanes iba a durar siempre, y que la riqueza de todas las partes del mundo afluiría a Holanda y pagaría los precios que se quisieran. Las riquezas de Europa se concentrarían en las orillas del Zuyder Zee, y la pobreza quedaría desterrada del suave clima neerlandés. Nobles, burgueses, granjeros, peones, marinos, lacayos, sirvientas e incluso deshollinadores y traperas especulaban con tulipanes. Personas de toda condición liquidaban sus propiedades e invertían el producto en flores. Se ofrecían a la venta casas y campos a precios ruinosamente bajos, o bien se entregaban como pago en las transacciones efectuadas en el mercado de tulipanes. Los extranejros sucumbieron al mismo frenesí, y el dinero se vertía en Holanda desde todas partes. Los precios de los artículos de primera necesidad se incrementaron de nuevo gradualmente, y con ellos aumentaron de valor casas y campos, caballos y carruajes así como toda clase de manufacturas de lujo; durante unos meses, Holanda parecia la mismísima antecámara de Pluto. Las operaciones mercantiles se tornaron tan amplias e intrincadas, que fue preciso promulgar un código legal para que sirviera de guía a los comerciantes… En las ciudades más pequeñas, donde no había lonja de contratación, solía escogerse la taberna principal como lugar de exhibición, donde poderosos y humildes traficaban con tulipanes y cerraban sus transacciones con suntuosas fiestas. En ellas se reunían a comer hasta doscientas o trescientas personas, y en las mesas y aparadores se colocaban, a intervalos regulares, grandes floreros con tulipanes en sazón para su solaz durante el convite.»

En cierta ocasión, llegó un barco cargado de valiosas mercancías y se comisionó a un marinero para que informase a un determinado comerciante de su existencia. Tan satisfecho quedó el comerciante del buen negocio que podía hacer con la información que acababa de obtener en exclusiva, que invitó al marinero a un desayuno de arenques a modo de recompensa. El marinero, desconocedor del valor de los tulipanes, vió un bulbo en un aparador y tuvo la desdichada ocurrencia de añadirlo a los arenques a modo de guarnición. Se trataba de un ejemplar de una especie especialmente rara y valiosa, por lo que probablemente fue la comida más cara que se haya degustado jamás, merecedora de entrar en el libro Guinness. El pobre marinero fue encarcelado, pero como no podía devolver el tulipán más que en la acepción escatológica del término el comerciante lo perdió

definitivamente.

Podemos hacernos una idea muy intuitiva del precio que llegaron a alcanzar los tulipanes debido a que muchas transacciones no se formalizaron en dinero sino contra bienes que poseía el comprador. Hay contratos alucinantes. Por ejemplo, un bulbo de la especie «Semper Augustas» (la misma de la que el marinero devoró un ejemplar) llegó a cambiarse por 4.600 florines, un carruaje nuevo y «dos yeguas rucias con sus atalajes y arneses» (a modo de referencia, un buey costaba 120 florines). Otro costó a su comprador 24 carretadas de grano, ocho cerdos cebados, cuatro vacas, cuatro barriles de cerveza, 500 kilos de mantequilla y varias toneladas de queso. Un fabricante de cerveza cambió su fábrica por tres bulbos. Se había llevado a sus últimas consecuencias el viejo dicho de los especuladores: «el valor de algo es lo que el comprador está dispuesto a pagar por él».

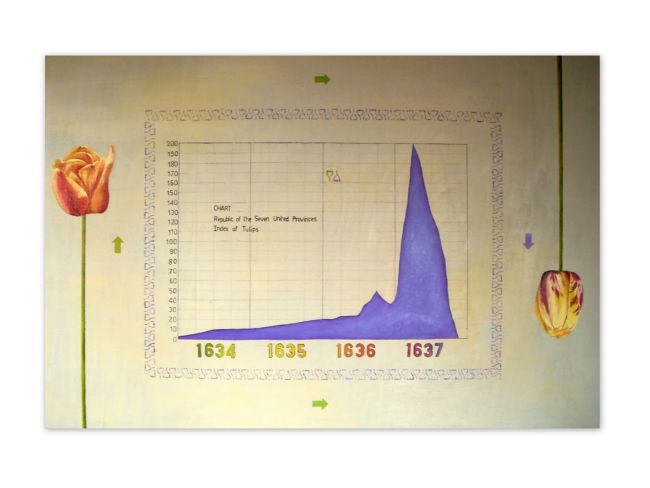

El momento culminante de la especulación se produjo en enero de 1637. Según parece, en el transcurso de dicho mes la locura hizo multiplicar por veinte los precios. En ese momento se desencadenó el clásico mecanismo de los crash. Algunos especuladores, más listos que la mayoría, intuyeron la imposibilidad de mantener la burbuja, empezaron a vender y el sentimiento de pánico se apoderó de la sociedad holandesa con la misma violencia con la que había vivido la euforia.

De repente los antiguos propietarios de caballos, carruajes o fábricas de cerveza se encontraban sin sus anteriores propiedades y con una «cosa» que nadie quería comprar y carente de todo valor intrínseco. Pero la situación más dramática se dió con los contratos de futuros. Solían formalizarse con una garantía de entre el 10 y el 20%. A su vencimiento los vendedores exigieron el cumplimiento a los compradores. Estos no sólo no tenían el importe del contrato sino que en muchos casos se habían hipotecado para pagar la garantía. El Gobierno intervino buscando algún compromiso para evitar que a la ruina de los compradores sucediera la de los vendedores. Se declararon inválidos los contratos anteriores a noviembre de 1636 y los posteriores quedaron automáticamente reducidos al 10% de su valor nominal. Ni siquiera después de tan brutal quita los compradores pudieron hacer frente a sus compromisos, y se produjo una oleada de bancarrotas: «comerciantes prósperos quedaron reducidos casi a la mendicidad, y muchos miembros de la nobleza asistieron a la ruina irremediable de sus casas».

La economía holandesa que probablemente era la más próspera y estable del mundo antes de la fiebre quedó destrozada por la inflación y el desorden de la fase especulativa y por la posterior depresión que duró varios años. Aunque no he visto ninguna referencia expresa en los libros de historia es probable que este episodio influyera en la decadencia de Holanda a partir de la segunda mitad del siglo XVII, donde fue desplazada como potencia emergente por Francia e Inglaterra.

Pero no todo fue malo como observa poéticamente Galbraith:

«El colapso de los precios de los tulipanes y el consiguiente empobrecimiento tuvieron como efecto congelar la vida económica holandesa en los años que siguieron: se produjo, para expresarlo en terminología moderna, una considerable y duradera depresión. Hubo un solo resultado que compensara de tanta pérdida: el cultivo del tulipán prosiguió en Holanda, y con el tiempo se desarrollaron amplios mercados para flores y bulbos. Todo el que haya contemplado en primavera los campos de tulipanes en ese tranquilo y agradable país, no puede sustraerse al sentimiento de que la tulipamanía fue la precursora de un auténtico don de la naturaleza».

ENRIQUE GALLEGO