Con frecuencia suelo hablar de «burbujas» especulativas. Este curioso término fue acuñado en Londres con motivo del crash de la South Sea Company en 1720 y alude al clásico mecanismo de la especulación: la cotización se hincha y se hincha cual burbuja, pompa de jabón o globo de chicle hasta que revienta. Dentro no hay más que «aire», pero los incautos, cegados por la ambición, compran el aire como si fuera oro y luego se ven obligados a venderlo a precio de aire.

La South Sea Company nació premonitoriamente bajo el signo de la especulación en la más despectiva de las múltiples acepciones de la palabra: «Efectuar operaciones comerciales o financieras, con la esperanza de obtener beneficios basados en las variaciones de los precios o de los cambios. Usada frecuentemente con sentido peyorativo.»

Fue fundada en 1711 por Robert Harley, Conde de Oxford. Su gerente fue un tal John Blunt, antiguo escribiente, y sus financiadores un grupo de comerciantes ingleses que doblaron sin esfuerzo el dinero invertido mediante una ingeniosa operación de «ingeniería financiera». Para entenderla son precisas unas breves pinceladas históricas.

En 1711 Inglaterra arrastraba la carga de una gran deuda pública producto del esfuerzo colonial y de las continuas guerras (en ese momento estaba comprometida con el archiduque de Austria en la Guerra de Sucesión Española). Cabía poner en duda la solvencia de la Corona Inglesa para atender su deuda, por lo que cotizaba por debajo de su valor nominal (como ha pasado en fechas recientes con la deuda de los países latinoamericanos).

Asimismo, era norma general que las metrópolis se reservaran la exclusiva del comercio con sus colonias. Les exportaban productos manufacturados a cambio de materias primas, productos exóticos y metales preciosos. Ni que decir tiene que se trataba de relaciones de intercambio desigual en detrimento de la colonia (fue una de las razones de la secesión de las colonias inglesas de America del Norte que dió lugar al nacimiento de Estados Unidos. Luego los norteamericanos han aprendido muy bien a hacer lo mismo). La entrada de potencias extranjeras en el comercio con una colonia necesitaba de la anuencia de la metrópoli correspondiente.

La South Sea Company negoció con el gobierno inglés la compra y amortización de deuda pública por importe de 10 millones de libras, deuda financiada mediante la emisión de acciones de la Compañía. A cambio recibiría a perpetuidad un 6% anual del importe de la deuda amortizada y la concesión de la exclusiva del comercio inglés con las colonias sudamericanas… de España.

Es decir, una acción de la South Sea Company era una mezcla de un bono de deuda perpetua al 6% más una exclusiva de comercio en teoría con unos beneficios potencialmente fabulosos; en la práctica tales beneficios apenas existían, puesto que España no estaba dispuesta a permitir la entrada masiva de los competitivos productos ingleses en el mercado cautivo de sus colonias.

Los bonos canjeados cotizaban en el mercado secundario alrededor de 55. En los meses previos a la operación los promotores de la South Sea Company compraron en secreto bonos que se convirtieron automáticamente en acciones a la par en la proporción de uno por uno. La mejora en la solvencia del gobierno inglés (al haber convertido en perpetuo un porcentaje significativo de la deuda) permitía confiar en el abono regular de los intereses pactados y, si añadimos el descuento de las expectativas de comercio con las colonias españolas, no es de extrañar que las acciones cotizaran en la bolsa a la par, incluso un poco por encima. Los suscriptores de los bonos habían doblado su inversión sin esfuerzo y sin apenas riesgo. Un estupendo negocio pero modesto comparado con lo que estaba por venir.

Durante años la cotización se movió levemente por encima de la par en un típico «suelo durmiente» sin variaciones y con escasa actividad. Se cobraban regularmente los intereses pactados, pero el comercio apenas aportaba nada. España dejaba entrar con cuentagotas a los barcos de la Compañía. Además parece ser que la gestión era bastante mala, incluyendo episodios como enviar un cargamento de lana a un puerto equivocado, en donde se pudrió. Los responsables manejaban con mucha más habilidad las buenas relaciones con el gobierno y los políticos de la época que el negocio en sí. Así en 1717 hubo una nueva «privatización» de deuda pública por la que compitieron la South Sea y el Banco de Inglaterra. Las buenas influencias en el Parlamento permitieron a la Compañía adquirirla al 5%.

El drama comenzó a gestarse en 1719 como consecuencia indirecta de otra operación especulativa, la de la Compagnie d’Occident o Compañía del Misissipi como se la conocía popularmente. Su promotor era un escocés llamado John Law, que más bien debió apellidarse Outlaw a la vista de su azarosa juventud: prófugo de la justicia que le acusaba de asesinato, se ganó la vida como jugador de dados, probablemente haciendo trampas.

A pesar de semejantes antecedentes Law, que en sus ratos libres elucubraba ingeniosas operaciones financieras (otro «ingeniero»), logró ganarse la confianza del regente francés Felipe de Orleans (Luis XIV había muerto y Luis XV era menor de edad). Francia tenía el mismo problema con la deuda pública y Law encontró la solución. El Gobierno otorgó a la Compañía del Missisipi, controlada por Law, la explotación de los yacimientos de oro que supuestamente existían en la Luisiana. Se hizo una OPV y el éxito desbordó todas las previsiones. La gente convenientemente «calentada» por los rumores sobre las fabulosas reservas de oro compraba frenéticamente, lo que permitía realizar nuevas emisiones, a pesar de lo cual el precio se disparaba hasta rozar los 2.000 francos, partiendo de un nominal de 100. En realidad, el dinero obtenido se entregaba al Gobierno para tapar los agujeros financieros y la Compañía no llegó a tener actividad alguna, pero daba igual, el personal compraba y compraba al constatar que las acciones no dejaban de subir, con lo cual mantenían la subida.

La fama de la Compañía del Misissipi trascendió las fronteras y el ahorro inglés comenzó a afluir masivamente a Francia en pos de la quimera del oro de la Luisiana. Alarmado, el Gobierno inglés pensó, no sin lógica, que podía montar una versión inglesa de la Compañía del Misissipi, y para ello nada mejor que la de los Mares del Sur que ya existía sobre bases similares. Por esta época Inglaterra estaba en guerra con España (debido al intento español de recuperar sus posesiones italianas que le enfrentó con el resto de Europa) y las rutas de comercio bloqueadas. Sin embargo, a finales de 1719 se vislumbraba la paz que efectivamente se firmaría en 1720.

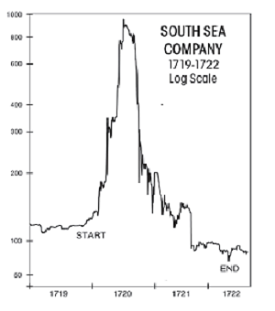

A principios de 1720 la South Sea cotizaba a 128. Decidida a hacer frente a la Compañía del Misissipi se ofreció a hacerse cargo de la deuda nacional en su integridad (31 millones de libras). El 22 de enero se nombró un cómite para estudiar la propuesta y el 2 de febrero se presentó al Parlamento el correspondiente proyecto de ley. La cotización «despertó» y en pocos días se puso en las 176 libras. Con notable patriotismo, los especuladores ingleses liquidaban sus posiciones en Francia e invertían el dinero en la South Sea.

Para «calentar» la cotización se hizo correr el rumor de que España aceptaría la liberalización de su comercio colonial a cambio de contrapartidas como la devolución de Gibraltar. Para «engrasar» el trámite parlamentario se repartían opciones de compra a la cotización del día y sin ningún desembolso. Más adelante, una vez que las acciones habían subido, el beneficiario ejercía la opción vendiendo a precio de mercado y embolsandose limpiamente la diferencia. Se buscaron personas influyentes de derecho, tales como ministros y parlamentarios, pero también de hecho como la amante del rey y sus «sobrinos» (muy parecidos a Su Majestad). En marzo las acciones llegaron a cotizar a 330.

La burbuja había comenzado a hincharse hasta ser evidente su naturaleza para los participantes más expertos y racionales. Como siempre sucede en estos casos se dividieron en dos bandos que se pueden simbolizar en los comentarios de dos banqueros de la época. El frances Martin suscribió 500 libras y se justificó con la afirmación: «cuando el resto del mundo enloquece debemos imitarle en cierta medida». El holandés Crellins se mantuvo al margen, observando fríamente que parecía «ni más ni menos como si todos los locos hubieran escapado al mismo tiempo del manicomio».

El 7 de abril se aprobó el proyecto de Ley y los más astutos aplicaron el precepto «compra con el rumor y vende con la noticia». En dos días la acción cayó hasta 278. Sin embargo, el 12 de abril los directivos de la South Sea, sin dejarse intimidar, lanzaron una emisión a 300 libras con un desembolso inicial de 60 libras y el resto en ocho cómodos plazos. Su Majestad, convenientemente aconsejado, suscribió 100.000 libras y se hicieron circular nuevos rumores sobre las perspectivas de la compañía. En aquella época no había televisión para promover las OPV’s pero se hizo lo que se pudo: tengo ahora mismo a la vista un hermoso mapa de América del Sur utilizado por la South Sea Company a modo de folleto publicitario. Toda la inmensa región, a excepción de Brasil, se proclamaba como territorio de explotación comercial de la compañía, pasando por alto el hecho del permiso de

España (o dando por supuesto que iba a existir).

La acción subió a 340 y la compañía respondió anunciando un dividendo del 10% y una nueva emisión a 400 libras. A finales de mayo las acciones se cotizaban a 550. En junio se lanzó una nueva emisión con un plan de pago todavía más cómodo: 10% del pago inicial sin ningún otro pago durante un año. Las acciones se fueron por encima de 700 libras en junio, aunque con una fuerte volatilidad que contrastaba con la subida en vertical de los meses anteriores: se estaba formando el hombro derecho de una de las dos H-C-H más famosas del análisis técnico (la otra es la de Wall Street en 1929).

Al otro lado del canal las cosas no le iban nada bien al ingeniero financiero John Law. Había recurrido a ingeniosos trucos como «pasear», equipados con picos y palas, a mendigos reclutados al efecto, a fin de dar la sensación que se reclutaban obreros para la explotación de las minas. Pero llegó un momento en que se le acabaron los conejos de la chistera. Además de la Compañía del Missisipi, la pieza clave de su entramado era la Banque Royal con autorización para emitir billetes teóricamente canjeables por oro. Cuando comenzó a perderse la confianza en la solvencia de todo el montaje los propietarios de los billetes acudieron masivamente al banco a canjear los billetes por oro, oro que no existía más que en mínima proporción.Hubo que declarar los billetes no convertibles y sobrevino el colapso.

Law tuvo que salir por piernas, protegido por el regente, y los millonarios franceses (se dice que este término se inventó entonces) se encontraron tan pobres como al principio.

Inglaterra más atrasada en el ciclo especulativo lo vivía en todo su auge, quealcanzó caracteres inusitados. Se produjo una proliferación de nuevas compañías que aprovechaban la euforia reinante para colocar sus acciones. Algunas planteaban iniciativas, arriesgadas e inciertas pero al menos sensatas, como construir barcos para combatir la piratería o la de aquellas esforzadas mujeres que se unieron para montar una empresa de confección «resueltas como un solo hombre (sic) a no admitir a ningún varon, sino que se suscribirían ellas mismas a una sociedad anónima para llevar a cabo el mencionado negocio». Otras se mostraban más consecuentes con el ambiente de locura colectiva y proponían objetos sociales tales como la obtención de metales preciosos a partir del mercurio, la extracción de luz solar de los pepinos(!) y, como no, la creación de la rueda de movimiento perpetuo. Pero la más divertida de todas fue aquella en la que su promotor anunció solemne que se traba de una «compañía para asumir y llevar a cabo empresas muy ventajosas, pero que nadie debía conocer». Aunque parezca increíble, sin otro argumento que éste y la promesa de mejorar en beneficios a cualquier otra sociedad, recaudó 2.000 libras, tras de lo cual se esfumó y no volvió a saberse nada de él (hay que reconocer que no mentía: la empresa era muy ventajosa para él y para asegurar su éxito nadie debía conocer su verdadero objetivo de estafar a los ingenuos).

El Parlamento decidió poner prohibir estas «burbujas» (bubbles) y promulgó a tal efecto la Bubble Act, una ley que, bajo pretexto de proteger a los inversores, los dejaba indefensos en las manos de la «burbuja madre» la de la South Sea a la que por supuesto no se tocaba.

En el mes de junio las acciones se dispararon hasta tocar en un momento el máximo de 1050. Por esta época los propietarios y gestores de la Compañía habían comenzado en el mes de julio el clásico proceso de distribución vendiendo sus acciones lo que, como suele suceder produjo un insidioso pero imparable debilitamiento de la cotización. Desde los máximos la cotización fue bajando a lo largo de julio y agosto, con lentitud y ocasiones rebotes.

El 31 de agosto, todavía por encima del 800, después de un último rebote (el hombro derecho de la H-C-H) la compañía anunció el abono de un dividendo del 50% durante los próximos doce años, sin explicar cómo podría hacerlo. Las acciones siguieron bajando hasta romper la «clavícula», situada alrededor del 725, el 3 de septiembre.

Entonces estalló el pánico y la cotización se hundió en un proceso de caída escalofriante sin apenas pausas ni rebotes. El 30 de septiembre las acciones estaban a 150 libras: una caída de más del 80% en un mes.

El gobierno intentó desesperadamente salvar la situación con declaraciones públicas y apoyos financieros del Banco de Inglaterra. Tras algunos rebotes, en donde las acciones lograron remontar por encima del 200, la cotización se vino abajo definitivamente hasta los 125 del mes de diciembre: el círculo de la especulación se había cerrado y las acciones volvían a su valor primigenio, acorde con los fundamentales de la sociedad.

(Para entender el significado de todas las cifras y hechos manejados podemos hacer un ejercicio de transposición a nuestra realidad. Supongamos que Villalonga se descuelga con la propuesta de que Telefónica se va a hacer cargo de la deuda pública española a cambio de un interés fijo y de la posibilidad de arrebatarle a la ATT y demás compañías de telecomunicación el tráfico telefónico de larga distancia en Estados Unidos (a través de un acuerdo de estado negociado entre España y USA). Si la repercusión en las cotizaciones fuera como la de la South Sea, podemos tomar la cotización de Telefónica a principios de año como el equivalente del 128 de la South Sea y por una sencilla regla de tres, ver como va evolucionando a lo largo del año).

John Blunt tras sobrevivir a un atentado, obra sin duda de un accionista un tanto descontento de su gestión, optó por salvar el pellejo solicitando la protección del gobierno a cambio de denunciar a los políticos y demás personas influyentes implicadas en la maniobra. Hubo detenciones, confiscación de propiedades, expulsiones del Parlamento y hasta algún suicidio, que nunca falta en estos culebrones. Pero la ruina de miles de personas era inevitable y la secuela subsiguiente también: Inglaterra vivió una larga y profunda recesión en los años siguientes.

Lo curioso del asunto es que la South Sea no desapareció. En la medida que poseía una fuente de ingresos fija y segura, aunque modesta, vivió una existencia tan larga como apacible hasta 1855 en que las acciones volvieron a ser canjeadas por bonos y la compañía se disolvió.

Entre las víctimas de la crisis figuró una muy ilustre: Isaac Newton. A finales de abril tomó beneficios obteniendo 7.000 libras limpias. Pero en el momento culminante de la especulación volvió a entrar, arrepentido del dinero que había dejado de ganar, y terminó por perder 20.000. La semana pasada vimos como Groucho Marx fue capaz de rememorar la traumática experiencia con gran lucidez e inclusohumor. En cambio, Newton no soportó a lo largo del resto de su vida cualquier mención a la South Sea, un mecanismo defensivo típico en muchas personas arruinadas por la especulación. Eso sí, se permitió una frase para la historia:

«Soy capaz de predecir el movimiento de los astros pero no la locura de las multitudes»

ENRIQUE GALLEGO